Fond et forme, leçon de l'Inde ancienne

Lu dans l'introduction de l’Histoire des dix princes, rédigée par Marie-Claude Porcher également traductrice de ce récit de l'Inde médiévale écrit par Dandin.

(rien à voir avec François)

Le site de Baptiste Fillon, auteur du roman Après l'équateur, publié chez Gallimard, dans la collection Blanche.

Lu dans l'introduction de l’Histoire des dix princes, rédigée par Marie-Claude Porcher également traductrice de ce récit de l'Inde médiévale écrit par Dandin.

Non, la littérature n’est pas un reportage, ni un livre de choses, ou encore un manuel de morale ou d’éthique.

Ces dernières années, en France, l’autofiction fut le signe de la modernité, l’avant-garde. C’est dire ce qu’il reste de l’avant-garde. Son temps est en train de passer, ainsi que l’imposture qu’elle a incarnée. La mode laisse place au récit social, ancré dans le réel, le vraisemblable, le faits divers. Cela produit des romans à thèse n’osant dire leur nom, et cachant leur indigence sous un militantisme doucereux.

The Sower of the Systems, Watts.

Ils prétendent incarner un réel fait fiction. Or, seul l’inverse existe : mythes et fiction soutiennent le réel. Nous ne sommes qu’humains, être d’histoires et de mythes. Le réel ne nous est pas donné. Nous le tissons, à l’aide de mots.

Mais revenons à l’autofiction. Il s’agit là d’une pratique vieille comme la littérature et l’humanité, reconditionnée pour paraître neuve. Voici près de mille six cents ans, Saint-Augustin ouvrait la voie, avec ses Confessions. Encore un nombriliste en mal de publicité.

“Et voici que mon enfance est morte depuis longtemps, et moi je vis”

Les traductions correctes rendent bien la plasticité et l’efficacité de sa langue, au service d’un ouvrage à la fois appel et épanchement, sainteté et trivialité, intransigeance et attendrissement.

Un grand roman, en forme de long poème. Quelque chose comme le chant infaillible et sibyllin de l’inconscient. Et toujours la musique des faits, des actes, méditant l’appel de la violence.

Cet impie.

“Mais tandis qu’ils cherchaient à montrer que la Nature ne fait rien en vain (c’est-à-dire rien qui ne soit pour l’usage des hommes), il semblent n’avoir montré rien d’autre sinon que la nature et les Dieux sont atteints du même délire que les hommes.”

Je lis l’ouvrage de Pierre Hadot sur Les Pensées de Marc Aurèle. L’empereur-philosophe. Ou le philosophe-empereur, s’embarrassant dans la conduite d’un Empire. Tout dépend du point de vue.

Voici la page 189 du livre. J’y ai trouvé une poétique : la lutte contre l’anthropomorphisme, le sentimentalisme, et l’affectation. Trois vices auxquels je suis porté. Une grande partie de mon travail consiste à me défier de chaque terme, surtout des adjectifs et des adverbes : autant de jugements induits, qui concluent comme disait Flaubert de la bêtise. Mal choisis, ils encrassent, empâtent.

Dans un texte, le but est de tenter d’atteindre l’illusion de la nudité, de la nécessité de chaque terme. Produire un corps, composé uniquement d’organes vitaux.

Le génie de Faulkner est aussi introuvable et pénétrant que la vie. Il y a quelque chose d’inaccessible chez lui Chaque livre est un tour de force, unique, absolument neuf. Et cela roule, sans être toujours trop écrit. Si Proust avait su l’anglais, je pense qu’il aurait été incapable de le pasticher, comme il l’a fait avec d’autres. Chaque opus est orphelin.

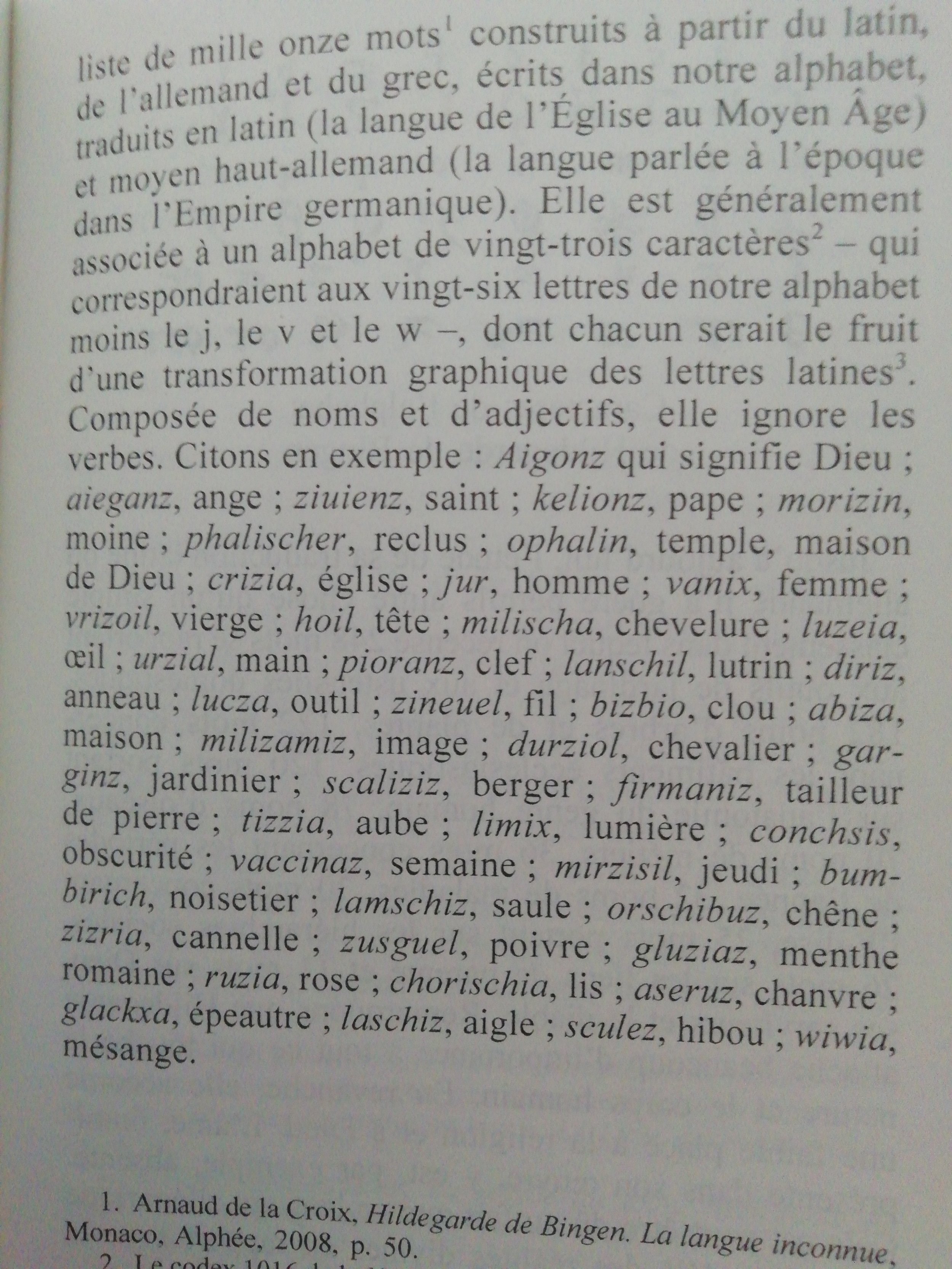

Empreints de noblesse, nos temps usent de la figure d’Hildegarde de Bingen pour vendre de la tisane et des livres de recettes. C’est l’une des causes principales de sa -relative- célébrité. Ce fut une mystique en lutte acharnée contre l’Eglise bureaucratique, visionnaire dès l’âge de trois ans. Sainte ou folle, comme tous les bienheureux, elle est aussi la créatrice d’une langue nouvelle, pouvant aussi faire office de code. Est-ce là matière à la prière, à la poésie ou aux messages cryptées ? Un espéranto du jardinage ? On n’en saura jamais rien. Voici deux pages sur la lingua ignota d’Hildegarde, prises au livre d’Audrey Fella, Hildegarde de Bingen. Corps et âme en Dieu.

L'une des plus belles pages de ce traité mystique, écrit au XIVe siècle, par un anonyme anglais. La traduction du poète Armel Guerne y amène quelque chose d'humble, fervent et précieux. Le nuage d'inconnaissance, c'est l'énoncé d'un amour indicible et flou pour un Dieu perdu dans les brumes et les silences.

“Est réactionnaire tout homme qui n’est pas disposé à acheter sa victoire à n’importe quel prix.”

Quelle fête que la prose de ce vieil Indien bruni au soleil de l’Antiquité, qui taille des distiques comme on aiguise des flèches, au milieu de sa bibliothèque immense, dans une maison centenaire d’un vieux quartier de Bogota. Nicolas Gomez Davila fait un Borges laconique, pas baisant, moins enchanté de son savoir que le grand conteur aveugle. Cela tombe net, indubitable, comme une balle crevant un baudruche.

“Dans les époques aristocratiques, ce qui a de la valeur n’a pas de prix. Dans les époques démocratiques, ce qui n’a pas de prix n’a pas de valeur.”

J'ai lu Le réactionnaire authentique de Gomez Davila ne même temps que la correspondance de Flaubert. Les deux bonhommes ont horreur de la faiblesse de masse, faisant pencher les têtes dans le sens du vent. L'un et l'autre sont les tenants d'un même inactuel, fait d'intelligence et d'honnêteté. Ils sont la figure de l'artiste idéal, attentif et distant, acerbe et mystique, anticonformiste parfois, libre toujours.

“Les deux ailes de l’intelligence sont l’érudition et l’amour.”

Dans une époque élevant la cupidité en système, prônant la passion cynique du transitoire, l’exploitation commerciale de la bêtise, l'élévation de la tartuferie en métaphysique, la lecture de Gomez Davila est un plaisir piquant, où germent les délices d’une discipline aristocratique de l’esprit.

“Vivre avec lucidité une vie silencieuse, discrète, parmi des livres intelligents, et aimé de quelques êtres chers.”

L’intelligence et l'art sont désormais une lutte, davantage contre leurs faux-semblants et leurs imitations industrielles que leurs ennemis frontaux. Il s'agit de ne pas s'enivrer d'impuissance, même s'il y aurait de quoi. A l'instar de Gomez Davila, il faudrait convertir sa résignation en enchantement. Certes, celui qui n’épuise pas sa vie à assouvir sa cupidité semble voué au mépris. Mais ceux qui s'adonnent à ce jeu ne l'ont pas choisi. On le leur a imposé. Les réactionnaires authentiques, au moins, sont les victimes consentantes d’une malédiction enchantée qu’ils se sont eux-mêmes lancée.

La dernière page. Parce qu'elle est belle. Et qu'elle ne tue pas l'intérêt du roman. Au contraire. Il n'y a pas ou peu de suspense dans Et au milieu coule une rivière. Pas besoin.

Aucun n'écrit comme lui, ce brouillon virtuose, une finesse aussi incarnée, physiologique. C'est la vie et ses scènes comme on l'habite depuis derrière son propre crâne.

Ce livre tressé se pare des échos d'un esprit obsédé par la malédiction nécessaire de la fécondité, et le désir exclusif, sublime et bovin de reproduction. Nous sommes sales, répugnants, stupides, et sacrés.

Dernière page.

J'ai lu le livre de Barry Lopez dans l'édition d'Albin Michel, éditée en 1987. Gallmeister l'a réédité en 2014. Si la traduction est dans le veine des autres ouvrages de la maison, le rendu doit être de très bonne facture.

Quand on ne croit plus, que ce qui vous tenait à coeur apparaît d'une saleté fade et creuse, les grands livres portent. Celui de Fuentes, la boue de la plus grande ville du monde, richesses fallacieuses, espoirs futiles des pauvres, vies bouillantes, sur le radeau puant de l'ancienne Tenochtitlan, bâtie sur les marais, glauques et fertiles, la graissant de brumes aquatiques, de nuits énormes, sexuelles, tristes et clinquantes. Elle sent la friture, la graisse, l'essence, la crasse, l'amour, et le mouvement baroque d'une langue sans limite, portant la pensée du monde, brûlant, agissant les hommes. Un grand livre est une multiplication, l'ouverture de possibles avant la mort. La plus limpide région est de ceux-là.

“Maîtres de la nuit, parce qu’en elle nous rêvons; maîtres de la vie, parce que nous savons qu’il n’y a qu’un long échec qui s’accomplit dans sa préparation et sa consommation totale; coeur de corolles, tu t’es ouvert; toi seul n’as pas besoin de parler : tout hormis la voix nous parle. Tu n’as pas de mémoire parce que tout vit en même temps; tes enfantements sont aussi longs que le soleil, aussi brefs que les grappes d’une horloge fruitière : tu as appris à naître chaque jour, pour te rendre compte de ta mort nocturne : comment comprendrais-tu une chose sans l’autre ?”

Ce roman est un récit de chasse, et fort heureusement bien plus que cela.

Hemingway est fasciné par la virilité, sa virilité : l’affirmation de sa force sur la nature. Il se persuade d’être homme en tuant des animaux. C’est un bon tireur. Il force l’admiration des guides qui le mènent dans la savane, la forêt et sur les vertes collines d’Afrique. Pour lui, la chasse est un brusque éveil dans le long rêve des paysages de sable, de terre molle, d’eau boueuse et de forêt suffocante, qui se déroulent comme autant de pays.

Ce roman, c’est l’émerveillement de l’homme mis au sein d’un monde qui l’englue, et sa tentative pour s’en détacher, se persuader qu’il est distinct de cette compilation organique de choses, de réflexes et d’instincts. Le voyage d’Hemingway, c’est la tentative avortée du dépaysement, la mort du sentiment d’unicité, du grand tout.

Sur la vaste terre où l’on vient jouer à l’aventurier en massacrant, Hemingway rêverait de se dresser à la hauteur de son personnage.

“L’été de nos douze ans, c’était l’éternité. Cet été si vert qu’on en devenait fou.”

Dans la cuisine moite d’un patelin de Géorgie, où cela sent la sueur, le sucre et le beurre des pâtisseries au goût de sable, Frankie, son petit cousin John Henry, et Bérénice, la vieille bonne noire, refont le monde.

John Henry n’espère rien encore. Sa vie est un émerveillement continu, confondu avec le présent. Bérénice n’espère plus. Pour Frankie, l’héroïne, le rêve d’immortalité prend fin.

A huis clos, ils sont tous les trois prisonniers à perpétuité de l’éternité estivale.

Le mois d’août, immobile, au-dessus des âges, et lymphatique, s’écoule comme une eau grasse, même en 1945.

Frankie Addams est une grande chose au corps de femme. Elle parvient à cet âge où le temps fait son apparition. Une enfant qui n’appartient à aucun club, et qui écrit des pièces de théâtre. Elle préfèrerait ne rien écrire, jouer aux cartes, sortir le samedi soir au Blue Moon, avec les soldats qui voyagent pour se battre, et appartenir à tous les clubs imaginables. Son nom n’est pas Frankie. C’est Jasmine, celle qui donne envie d’amour aux soldats qui voyagent. Son rêve, c’est se rendre au mariage de son frère. Cela sera un fiasco, la chute trop commune de la maturité, où le fantasme verse dans le réel : la rencontre stupéfaite avec l’échec et la perversion.

Ce roman n’est que cela : l’expression de ce vertige adolescent dont on ne sort jamais tout à fait. Un mélange de rébellion gratuite, de défiance et de fascination apeurée pour l’amour des autres, les voyages, la liberté, et le confort.

Ce mois d’août est celui des temps édéniques, où toute l‘humanité était vivante, quand on se sait immortel. C’est l’humanité du début de l’existence, et qui s’effritera peu à peu, disparaissant au fil des âges, avec les êtres chers, ou tout simplement connus, croisés, et les fantômes de leur souvenir.

Douze ans. C’est l’apprentissage de la mort, intempestive, insignifiante et tragique, comme son cousin John Henry, petite ombre contingente, d’une naïveté tenace, et vite emportée par la méningite. Une fausse note. La dernière. Celle qui donne le sens noir de la vie, mouillée de brèves épiphanies.

“Elle vit le cercueil, et alors elle sut. Il revint la visiter deux ou trois fois dans ses rêves, avec l’apparence d’un mannequin, et ses jambes de cire ne bougeaient avec raideur qu’aux jointures, et son visage de cire parcheminé était légèrement maquillé, et il avançait vers elle jusqu’à ce que la terreur l’empoigne aux épaules et la réveille. ”

L'ennui est ce mur de verre qui sépare le monde -les choses, les hommes- de Dino, le héros, bourgeois et peintre désoeuvré, de L'ennui. Débarrassé du souci de subsistance par les manoeuvres d'une vieille mère, mondaine comme il faut et financière avisée, il rencontre Cécilia, une adolescente, modèle et amante d'un vieux peintre mort au lit avec elle. Muse, elle se veut allégorie de l'ennui pulpeux, blasée de tout, même du spectacle de son propre père abimé par le cancer.

Le livre fut écrit pour elle, en son nom de chef-d'oeuvre, degré zéro de la conscience de soi. Rapidement, Dino s'éprend de cette chair sans âme ni volition. Cécilia est un objet sexuel impossible à posséder, jouissant d'une liberté d'insecte, indifférente à son propre sort comme à celui des autres, naviguant instant après instant.

Elle se pose en reflet des pulsions des hommes qui la couvrent. Elle est une chose parfaite, éternellement séduisante. Dino attente à à ses jour dans l'espoir de remédier à son addiction pour elle, perversité qui minaude, miroir de l'égo des mâles, amoureuse qui jamais ne lasse.

Cette jeune fille forme un ennui qui dissout les scrupules, les faux-semblants de l'amour, la tendresse. Elle joue sa rébellion dans l'inconstance, la servitude, l'inconsistance des réponses puériles qu'elle fait à l'indignation de Dino. Elle instaure un questionnement infini du monde, le dissèque à l'aide de tautologies, de nullités qui sapent ses fondements.

Cécilia se veut de ces objets d'art moderne, dont la platitude s'emplit du discours que le spectateur, l'artiste ou le promoteur d'exposition prononcent à son sujet. Elle est un support, l'urinoir de Duchamp ou le monochrome de Kandinsky.

Sa nullité convient à l'ultime degré de cynisme comme au premier seuil de l'abrutissement.

Vesaas était un fermier placide, peu loquace, comme les Latins se figurent les Scandinaves, au regard sympathique et pénétrant, laissant pressentir quelque chose de la force physique du travailleur de la forêt.

Son livre est étonnant ; un long souffle sans état d’âme, juste la meule tenace de l’hiver, puis des saisons. La nature passe sur les hommes stoïques, gelés, saisis par la merveille des paysages quotidiens, l’ordinaire extraordinaire. Siss et Unn, les deux petites héroïnes, campent des personnages de fable déniaisés, déjà conscientes que l’enfance est un mauvais rêve, où rien ne nous appartient.

“Ce que je voulais, c’était raconter le jeu caché et secret qui se passe aux heures de la nuit, quand le jour nouveau point à peine et que tout devrait dormir dans la maison. Un jeu dont personne ne doit être témoin”

C’est l’hiver. Le Telemark est figé dans les glaces. Le monde fait un rêve d’éternité et de silence. Les deux petites filles s’aiment. C’est l’amour-amitié de l’enfance, pour lequel il n’existe pas de nom. Elles se connaissent à peine. Seule l’intuition de la curiosité les a amenées l’une vers l’autre : Siss, la chef de meute qui entraîne avec elle les enfants de l’école, et Unn, l’orpheline taciturne. A l’embouchure de la rivière, la cascade a formé un palais de glace, un enchevêtrement de salles argentées, tour à tour luisante de gel, percluse de stalactites, polies comme un miroir. Unn se perdra dans ce palais des songes, pour y passer une nuit éternelle… jusqu’à la débâcle du printemps.

Vesaas tente de circonscrire le néant commun, primordial, et ensuqué, qui sous-tend la vie, le mystère labile des consciences animées et inanimées qui peuplent le silence. A la recherche de celui ou ceux à qui nous nous adressons lorsque nous nous taisons.

On pourrait employer des vies à s’expliquer la moindre seconde. Une bibliothèque entière n’épuise pas un millionième d’instant. Joyce et d’autres s’y sont essayés, en vain à mon sens, prouvant qu’il s’accomplit de grandes et belles choses sur la base de magnifiques défaites.

Dans Austerlitz, dernier ouvrage publié avant sa mort, Sebald forme le rêve d’épuiser le réel, forger la concrétion d’un sens à partir de sa réduction, comme les alchimistes vitrifiaient les métaux. Il travaille à partir de digressions, en quête de signes perdus dans l’histoire, la configuration oubliée de villes- Paris, Prague, Londres- ou la disposition de lieux d’une laideur utilitaire, logistique - la gare londonienne de Liverpool street, ou celle d'Anvers.

Les mondes de Sebald ont la pénétrante réalité du songe, exprimant les révélations mystiques inscrites dans la langue figée des constructions humaines. Il épaissit le mystère du monde en cherchant à tarir l’étrangeté de vivre. La décortication mène au décryptage d’un vaste Tout, aux correspondances infinies et signifiantes, comme une fouille minutieuse de la métaphysique. Cela rappelle la quête des correspondances entre le monde du commun et celui d’au-delà le monde, à laquelle s’adonnent Baudelaire, Rimbaud, ou Mallarmé. Porté par un style languide, d'une ample minutie, Austerlitz s'efforce d'organiser le chaos de son passé, éclaté avec la Seconde Guerre Mondiale. Il tente de déchiffrer le dessein d’un Dieu devenu Dieu malgré lui, se foutant des hommes, sécrétant des êtres perdus, errants à la poursuite de signes indiquant leur raison d’être.

L'étrange filiation des coïncidences m'a rattrapé, à Londres, l’été dernier, comme je traversais Whitechapel, puis Bricklane et Shoreditch, avec ma femme et mon fils. En fin de journée, cherchant le métro le plus proche, nous avons obliqué dans une petite rue, sur notre droite, qui nous a menés à la gare de Liverpool street, que Sebald décrit dans Austerlitz… hasard, providence, ou destin.